Jede Woche erscheint ein Impuls zu jüdischen oder christlichen Themen bzw. zu Fragen des jüdisch-christlichen Dialogs

in vier Kategorien - mal aus jüdischer, mal aus christlicher Sicht:

Geistliche Impulse zu Parascha oder Monatsspruch, Wissenswertes über jüdische und jüdisch-christliche Themen,

Empfehlungen des Monats zu Filmen, Büchern und Arbeitshilfen und Drei Fragen an... Menschen, die im jüdisch-christlichen Dialog aktiv sind.

Die Beiträge werden jeweils mittwochs auf unseren Social-Media-Kanälen und per E-Mail veröffentlicht.

Zum E-Mail-Abonnement hier

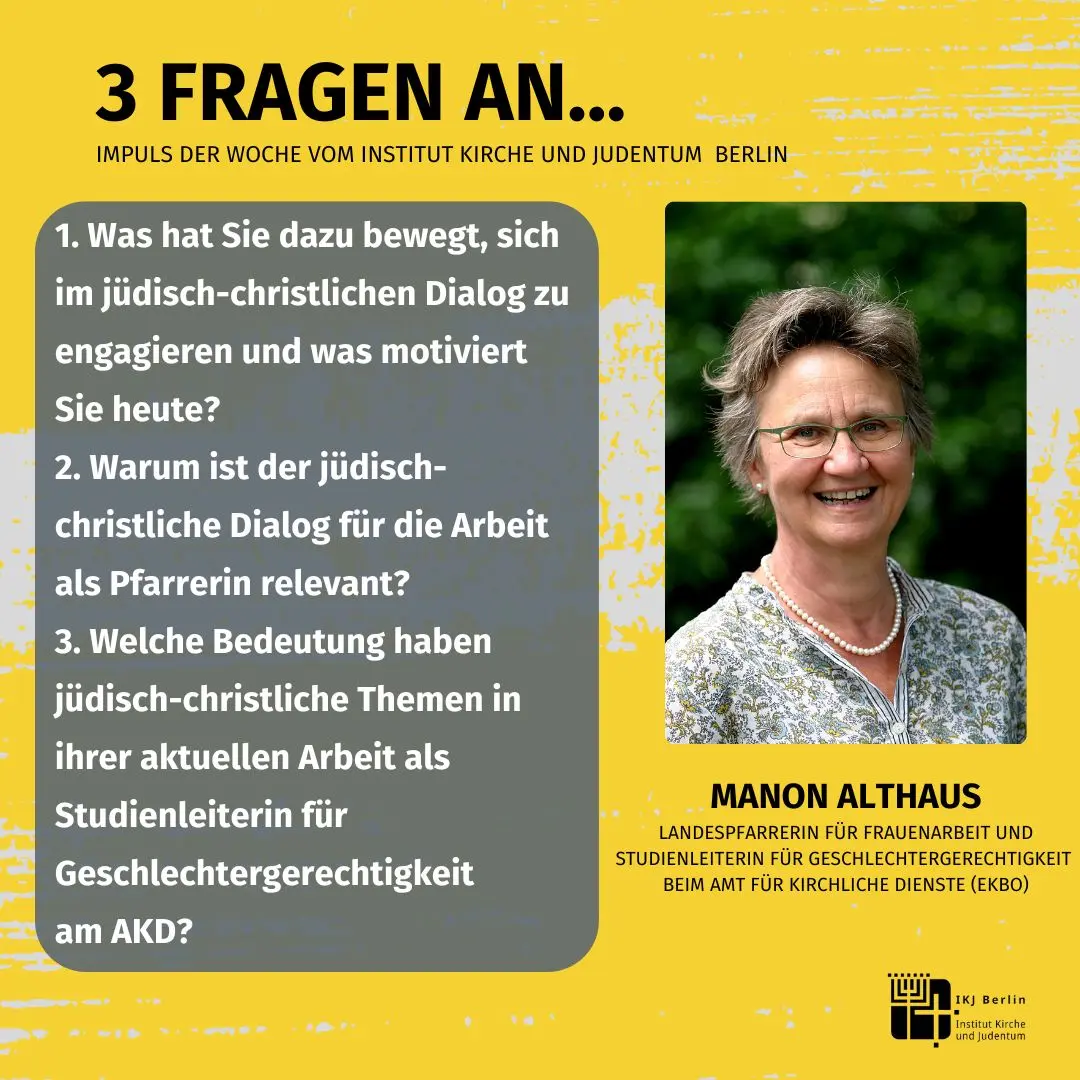

1. Was hat Sie dazu bewegt, sich im jüdisch-christlichen Dialog zu engagieren und was motiviert Sie heute?

Ich war 15 Jahre alt, als ich mit der Evangelischen Jugend zum ersten Mal nach Israel fuhr. Seitdem hat mich das Thema „Israel und Judentum“ nicht mehr losgelassen. Im Theologiestudium in Berlin und Heidelberg und im Spezialvikariat in Jerusalem bin ich dann prägenden Personen begegnet, die mich theologisch auf die Spur des jüdisch-christlichen Dialogs gesetzt haben: Christ:innen und Juden/Jüdinnen. Mein Interesse galt und gilt den theologischen Erkenntnissen aus dem Dialog und der gesellschaftlichen Relevanz, angesichts von wachsendem Antisemitismus, religiösem Fundamentalismus und gesellschaftlicher Polarisierung. Daneben gibt es eine historische (Nie wieder!) und eine geistliche Motivation: die unterschiedlichen Glaubenstraditionen vertiefen und bereichern meinen Glauben.

2. Warum ist der jüdisch-christliche Dialog für die Arbeit als Pfarrerin relevant?

Die Bibel, das durch und durch jüdische Buch, ist Basis unserer christlichen Existenz und meiner Arbeit als Pfarrerin. „Jüdisch-christlich“ ist deshalb kein Sonderthema, sondern durchzieht als roter Faden alle Praxis-Felder: Arbeit mit Kindern, Konfirmand:innen, Jugendlichen, Erwachsenen, Seelsorge, Gottesdienst.

3. Welche Bedeutung haben jüdisch-christliche Themen in ihrer aktuellen Arbeit als Studienleiterin für Geschlechtergerechtigkeit am AKD?

Als Studienleiterin für Geschlechtergerechtigkeit und Landespfarrerin für Frauenarbeit verbinde ich mein theologisches Denken in christlich-jüdischer Profilierung mit gesellschaftlichem und kirchenpolitischem Engagement. Meine Arbeit bietet sowohl kritische Anfragen an patriarchale Strukturen als auch befreiende Perspektiven auf Gleichwertigkeit, Vielfalt und Würde. Und sie eröffnet Räume, in denen Teilnehmende ihre Fragen nach Geschlechtergerechtigkeit geistlich verankern und Kraft für gerechtes Handeln gewinnen können.

Das IKJ empfiehlt:

Inventur: Schulbücher jüdisch-christlich bedenken, herausgegeben von Joachim Willems und Ariane Dihle.

Dass Deutschland ein gravierendes Antisemitismusproblem hat, ist nichts Neues. Doch nach dem 7. Oktober 2023 haben sich antisemitisch motivierte Vorfälle vervielfacht. Allein in Berlin stiegen sie zwischen dem 7. Oktober und dem 9. November 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 73 %. Diese alarmierenden Zahlen zeigen, wie anschlussfähig antisemitische Ressentiments in der Gesellschaft sind. Bildung bleibt daher eine der zentralen Aufgaben in der Prävention und Bekämpfung von Antisemitismus – eine Aufgabe, die hohe Anforderungen an Lehrkräfte und Bildungsverantwortliche stellt. Voraussetzung dafür sind unter anderem geeignete, sensibel konzipierte Bildungsmedien.

Auch viele religionspädagogische Bildungsmaterialien enthalten nach wie vor problematische Darstellungen und können damit Ansatzpunkte für antisemitische Lesarten sein. Ihre kritische Analyse ist seit einigen Jahren Gegenstand religionspädagogischer Forschung innerhalb der christlichen Theologie. In diesem Zusammenhang fand im November 2023 in Berlin die Tagung Inventur: Schulbücher jüdisch-christlich bedenken statt – veranstaltet von EKD, Zentralrat der Juden, dem Netzwerk ‚narrt‘, der Evangelischen Akademie zu Berlin, dem Comenius-Institut Münster, der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg sowie dem Verband Bildungsmedien e.V.

Der 2025 erschienene Sammelband dokumentiert die Ergebnisse dieser Tagung. Die Beiträge beleuchten religionspädagogische Bildungsmedien aus der Perspektive des jüdisch-christlichen Dialogs, fragen nach antisemitismuskritischen Zugängen und Grundlagen für eine judentumssensible Religionsdidaktik. Denn eine solche Didaktik sollte sowohl Kernaufgabe des Dialogs mit dem Judentum als auch ein unverzichtbarer Bestandteil des christlichen Selbstverständnisses sein.

Zwei Texte stehen zur Auswahl für diesen Impuls. Entweder 4 ½ Kapitel von Mose aus seinem 5. Buch, dem Wochenabschnitt der Tora, oder ein Satz von Paulus aus der Apostelgeschichte, dem Monatsspruch für August. Ich wähle natürlich Paulus, schließlich bin ich evangelischer Pfarrer.

Die Monatssprüche fürs Jahr werden von einer Kommission evangelischer und katholischer Theologen ausgesucht. Wenn also die „ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen“ die Bibel liest, kommt dieser Spruch dabei heraus: „Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und bin sein Zeuge.“ Die andere Hälfte des Verses, in dem der Apostel sagt, dass er nichts anderes sagt als was die Propheten und Mose schon vorausgesagt haben, lassen sie unter den Tisch fallen. Es ist nicht gut, wenn beim Lesen der Bibel Mose und die Propheten unter den Tisch fallen. Auch nicht, wenn uns dies zu lang und zu viel sind und so niemals in die 1200 Zeichen passen, die für diesen Beitrag zur Verfügung stehen. Also gibt es, ganz paulinisch, eine Ermahnung am Ende: lesen Sie 5 Mo 16,18-21,9, es lohnt sich!

1) Wo ist die Beziehung zum Judentum für den Gottesdienst grundgelegt?

Im Evangelischen Gottesdienstbuch ist als eines der sieben Kriterien für das Verstehen und Gestalten von Gottesdiensten das sog. Israelkriterium genannt: „Die Christenheit ist bleibend mit Israel als dem erstberufenen Gottesvolk verbunden. […] Der Gottesdienst ist ein wichtiger Ort, an dem der Berufung Israels gedacht und die bleibende Verbundenheit zur Sprache gebracht werden soll.“

2) Welche Leitfragen könnten eine Orientierung für die Gottesdienstgestaltung geben?

· Ist die Predigt so formuliert, dass Juden und Jüdinnen sich in ihrer Identität respektvoll und richtig dargestellt fühlen würden?

· Ist mir bewusst, dass unser heutiges Altes Testament die Heilige Schrift der entstehenden Christenheit und des Neuen Testaments war; und dass Jesus, Paulus und die Jünger:innen jüdisch waren?

· Kommt zum Ausdruck, dass meine christliche Auslegung des Alten Testaments ein möglicher, aber nicht der einzige Weg ist?

· Ist die bleibende Erwählung Israels gewürdigt?

· Wird deutlich, dass alle biblischen Texte einen jüdischen Ursprung haben?

· Ist erkennbar, dass die Geschichte von Jesus Christus ein Teil von Gottes Handeln mit seinem Volk und der Welt ist?

· Wird die heutige Vielfalt jüdischen Lebens zum Ausdruck gebracht?

3) Welche Hilfsmittel und Bücher sind für die Arbeit am Gottesdienst empfehlenswert?

• Das Neue Testament „Jüdisch erklärt“

• Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext

• W. Gunther Plaut (Hg.), Die Tora in jüdischer Auslegung

• Dalia Marx, Durch das jüdische Jahr

• von der Osten-Sacken, Christlicher Baum und jüdische Wurzel

• Amen?-Broschüre des IKJ

• Texte zur Kampagne „#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst

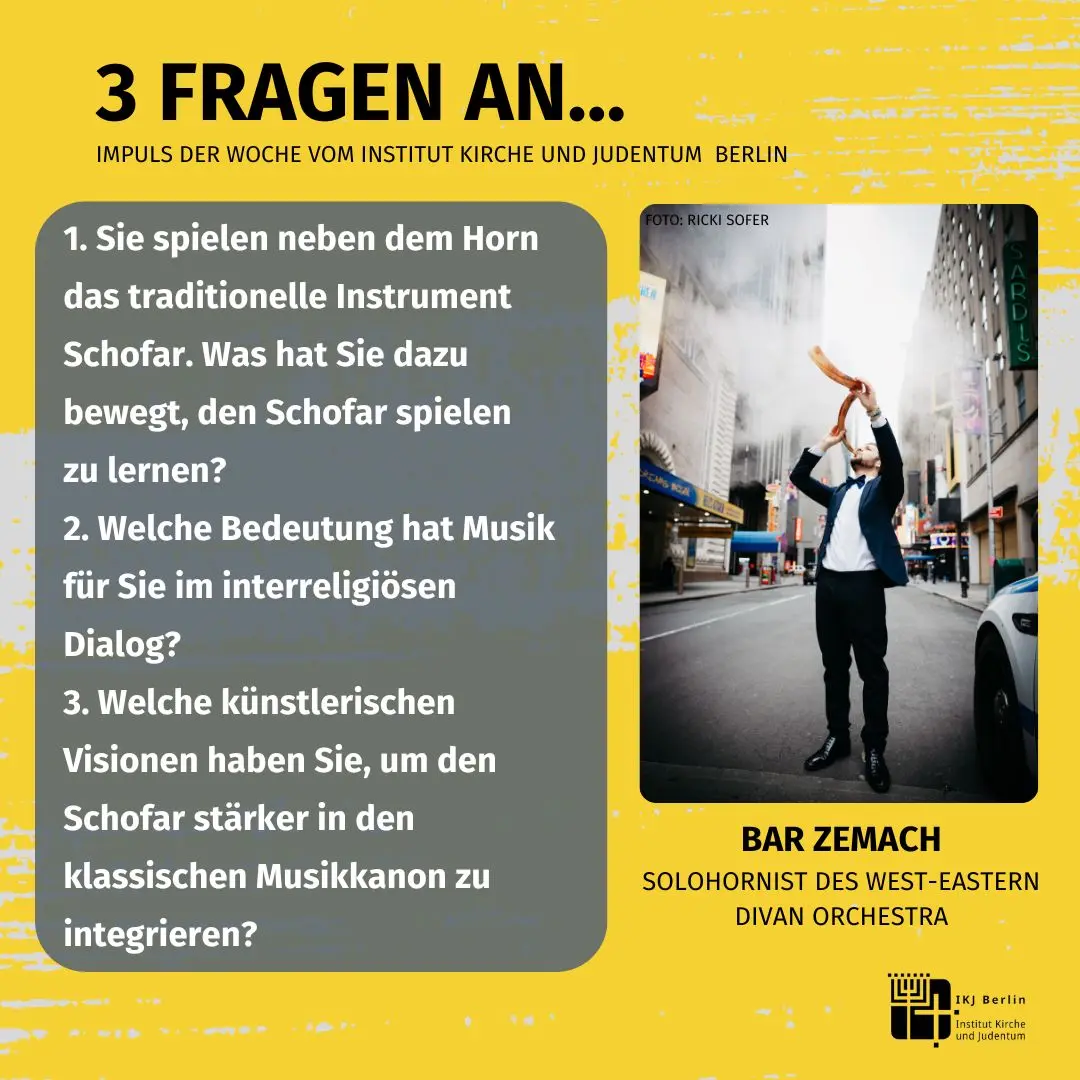

1. Sie spielen neben dem Horn das traditionelle Instrument Schofar. Was hat Sie dazu bewegt, den Schofar spielen zu lernen?

Mein Großvater hat mich dazu inspiriert, indem er mir – angeregt durch meine Horn-Konzerte – einen Schofar geschenkt hat. Mit einer klaren Vorstellung oder besser gesagt einer Aufgabe: darauf melodisch spielen zu lernen, um später mit einem Orchester aufzutreten und den jüdischen Geist durch Musik mit allen zu teilen. Erst als er schon verstorben war, habe ich auf dem Schofar mit einem Orchester gespielt. Doch seine Ehefrau, meine Großmutter, hat beide Premieren als mein treuestes Publikum miterlebt.

2. Welche Bedeutung hat Musik für Sie im interreligiösen Dialog?

Musik kann im interreligiösen Raum alle erreichen. Ich habe das gespürt, als ich zum ersten Mal auf dem Schofar gespielt habe - auf dem Belvedere auf dem Pfingstberg, bei meinem Konzert zu Himmelfahrt: „Wo das Horn ertönt, redet Gott“.

Etwa hundert Menschen hatten sich dort auf der Wiese versammelt, um die Klänge von Schofar und Horn als Brücke zwischen Religionen wahrzunehmen. Ein Zuhörer sagte, der Schofar habe ihn in sein altes Leben zurückgerufen. Für mich heißt das: er könnte Christ sein und war zuvor ein Jude oder anders herum - nun ist er „allesgläubig“ - wir sind eins. Wenn wir verstehen, dass wir eins sind, werden wir einander nicht (mehr) schaden. In kriegerischen Zeiten hat der Schofar die Rolle, den Herrn zu rufen, um für uns zu kämpfen, was bedeutet, dass es überall Frieden verbreiten wird. Der gemeinsame Glaube an Frieden heißt, Gott zu vertrauen. Und der Schofar leitet uns zu ihm (Nehemia 4,14)

3. Welche künstlerischen Visionen haben Sie, um den Schofar stärker in den klassischen Musikkanon zu integrieren?

Ich habe zwei neue Stücke von lebenden Komponisten (Shpilman, Wolpe) für Schofar und Orchester erhalten, mithilfe des Goethe Instituts und Zukunft Klassik e.V., um das Instrument chromatisch in der klassischen Musik vorzustellen. Gleichzeitig interpretiere ich klassische Werke neu, die besonders gut passen, wie Kol Nidre Op. 47 von Max Bruch. Kol Nidre ist ein Gebet welches zum Yom Kippur, dem Versöhnungstag, gehört - dem Tag, an dem das Schofar eine zentrale Rolle spielt. Alle gehen in die Synagoge, um den Ruf des Schofars zur Ende des Fastens zu hören. Ich bringe die spirituelle Kraft dieses Rufs nach vorne, indem ich solche Stücke aufführe. Auch in der Kammermusik wird das Schofar bald zu hören sein - den Auftrag dafür habe ich vor Kurzem vergeben. Es entwickelt sich schnell, und mein Publikum wächst ständig. Zusammen rufen wir die spirituelle Kraft, welche uns zusammen bringt und teilen unsere Liebe zueinander.

Etty Hillesum wollte das Böse mit Gutem überwinden. Nicht hassen, sondern helfen. Nicht untertauchen, sondern das Schicksal der ins Lager Gesperrten teilen. Und sie wollte schreiben: Worte finden für das Grauen ihrer Zeit. Aber auch für die Schönheit des Lebens, an die sie glaubte. Ihre Tagebücher und Briefe zeugen von ihrer literarischen Begabung, mehr noch: von ihrer spirituellen Kraft. Erst 1981 wurden sie veröffentlicht und haben seitdem Viele tief berührt. Jetzt ist eine Biografie erschienen. Judith Koelemeijer hat sehr gründlich recherchiert. Ausführlich erzählt sie nicht nur vom bewegten Leben der jungen Etty, sondern auch von der nationalsozialistischen Verfolgung in den Niederlanden, von jüdischem Widerstand, vom Leid im Lager Westerbork. Dort wurden jede Woche über 1000 Jüdinnen und Juden nach Auschwitz deportiert. Zu ihnen gehörte dann auch Etty, gerade 29 Jahre alt. Judith Koelemeijer verklärt sie nicht, macht sie vielmehr sichtbar als junge Frau, die vielleicht ein wenig zu idealistisch war… Oder einfach konsequent in ihrem Glauben an Gott? Eine Biografie, die zu denken gibt.

Donnerstag, 11. September 2025, 19 Uhr

besser lesen statt besser wissen - Lesung & Gespräch

Angelika Obert liest aus:

Judith Koelemeijer "Mit dem ganzen Herzen. Das furchtlose Leben der Etty Hillesum (1914-1943)"

Informationen & Anmeldung

„Der Antisemitismus ist eine Sünde gegen Gott und Menschen“. So formuliert die Vollversammlung des ÖRK – des Ökumenischen Rats der Kirchen – 1948 kurz nach seiner Gründung. Drei Jahre nach dem Ende der Shoah ein starkes Bekenntnis. In derselben Erklärung heißt es jedoch auch, dass „die Schaffung des Staates „Israel“ dem christlichen Ringen mit dem jüdischen Problem eine neue, politische Dimension verleiht und den Antisemitismus durch politische Befürchtungen und Feindseligkeiten zu komplizieren droht.“ Nur wenige Monate nach seiner Gründung schreiben die christlichen Kirchen dem jüdischen Staat damit eine Mitverantwortung für den Judenhass zu. Zugespitzt formuliert wird festgehalten: Antisemitismus ist Sünde, aber diese Sünde geht doch immer noch zu einem Teil auf das Konto der Juden selbst. So trägt der Neuanfang des christlich-jüdischen Verhältnisses eine schwere ideologische Hypothek gegenüber dem Staat Israel, die die christlichen Kirchen bis heute nicht losgeworden sind. Zurecht ist der ÖRK für die jüngste Äußerung des Zentralausschusses kritisiert worden, der Israel „Apartheid“ vorwirft. Es reicht nicht Antisemitismus als Sünde zu bekennen. Es braucht eine fortlaufende, selbstkritische und aktualisierte Auseinandersetzung mit den Formen und Funktionen des Judenhasses weil er „schlechterdings mit christlichem Bekenntnis unvereinbar“ ist.

Ejcha-Echo: Eine traurige Symphonie

Der 9. des jüdischen Monats Aw - Tisch‘a BeAw, fällt dieses Jahr auf Sonntag, den 3. August. Es ist der Gedenktag der Zerstörung der beiden Tempel von Jerusalem und vieler weiterer nationaler Katastrophen. Am Vorabend werden in der Synagoge die biblischen Klagelieder im elegischem Melos vorgetragen. Das erste Wort, das Fragewort Ejcha, wie? - „Wie sitzt einsam die Stadt die volkreiche?“ - ist zugleich der Titel des Buches. In der traditionellen Kantillation steht unter dem Wort das Pausenzeichen (Munach), es klingt wie ein tiefer Seufzer und eine offene Frage: „Ach, wie?“, „Wie nur?“. Diese Frage und Klage erhob sich angesichts der großen nationalen Katastrophen immer wieder. Am Schabbat vor Tisch‘a BeAw wird aus den Propheten stets die Stadtuntergangsvision des Propheten Jesaja (Jes 1) vorgelesen, er heißt darum Schabbat der Vision (SchabbatChason). Auch in dieser Prophetie fällt wieder das ominöse Wort Ejcha, aber nicht als Klage, sondern als Anklage, besser noch, als Selbstanklage: „Wie (Ejcha) ist die Stadt (…), die voll war von Gerechtigkeit, in der das Recht übernachtete, jetzt voll Mörder! (21). Der Vers wird ebenfalls als Threnodie intoniert, als Echo zu Eijcha. Aber die Frage des Jesaja ist eine Antwort auf die Frage des Jeremia, die Stadt wird wegen ihrer Sünden zerstört. Am Schabbat Chason wird ferner stets die erste Perikope aus dem Deuteronomium vorgelesen. Auch dort fällt wieder das Wort Ejcha, auch da im Tonfall der Threnodie. Mose beschwert sich: „Wie (Ejcha) sollte ich allein die Mühe und Last (…) ertragen? (12). Das Volk Israel ist buchstäblich unerträglich oder wie der jiddische Seufzer sagt: „Is shwer zi sayn a jid“.

Israel braucht keine „Israelkritiker“, es kann auf UNquisitoren à la Navi Pillay, Karim Kahn, Francesca Albanese gut verzichten, es übt schon die schärfste Selbstkritik, nach dem Vorbild und Klassiker aller Selbstkritik – der Bibel.

1) Welche Bedeutung hat der jüdisch-christliche Dialog für Ihre Arbeit? Warum setzen Sie sich persönlich für den jüdisch-christlichen Dialog ein?

Die Bedeutung ist eine ebenso fundamentale wie basale für meinen Glauben: Es gibt keine Formulierung des christlichen Glaubens, die nicht auf die jüdische Tradition, die religiösen jüdischen Lebenswelten und so auch auf die jüdischen Geschwister in der Gegenwart bezogen ist. Man kann den christlichen Glauben nicht ohne Beziehung zum Judentum formulieren und zum Ausdruck bringen. Dieser Zusammenhang wird sofort und unmittelbar einsichtig in den großen Themen christlichen Bekennens: Der Jude Jesus, die Schöpfung und ihr Gott. Die Hoffnung auf die Wiederkehr am Ende, der Geist, die Ruach, der Atem Gottes.

Mit diesen – über Jahrhunderte in schrecklicher Weise verlorenen – Selbstverständlichkeiten geht die einzigartige, unverbrüchliche Beziehung von Christinnen und Christen zu Jüdinnen und Juden einher, gründend und wurzelnd in der einzigartigen, unverbrüchlichen Beziehung Gottes zu seinem erwählten jüdischen Volk.

2) Welche Themen begegnen Ihnen dazu besonders häufig?

Es gibt kein Thema des Glaubenslebens, das von den genannten Zusammenhängen nicht berührt wäre, auch die vermeintlich ferner stehenden Themen – mir fällt gar keins ein – gehören dazu. Besonders häufig begegnen einem jene Themen, an denen sich die antijüdischen Stereotypen über Jahrhunderte festgemacht haben: Das christliche „Othering“, das über Jahrhunderte christliche Identität beschrieb, indem es das jüdische Gegenüber herabwürdigte.

3) Welcher Text/ welches Werk hat Sie besonders geprägt?

Prägend in besonderer Weise:

Friedrich-Wilhelm Marquardt: Von Elend und Heimsuchung der Theologie. Prolegomena zur Dogmatik.

Jeshajahu Leibowitz mit Michael Schaschar: Gespräche über Gott und die Welt.

Das Gerücht über die Juden. Antisemitismuskritische Module für die (religions-)pädagogische Praxis, abrufbar unter: https://narrt.de/antisemitismuskritische-module/

Wer mit einigermaßen wachen Augen durch die Welt geht, sollte von der Notwendigkeit antisemitismuskritischer Bildung nicht überzeugt werden müssen. Die Zahl antisemitisch motivierter Vorfälle in Deutschland ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Auch in den Sozialen Medien sind antisemitische Ressentiments allgegenwärtig – und werden teils schrecklich plump, teils erschreckend subtil verbreitet. Schließlich zeigen empirische Studien, dass der Antisemitismus wieder vermehrt in den Klassenzimmern und Pausenhöfen deutscher Schulen präsent ist, wobei die Lehrkräfte hier nicht nur Teil der Lösung, sondern, leider, auch Teil des Problems sind.

Kurzum: Der Bedarf an antisemitismuskritischer Bildung ist unabweisbar. Jedoch war der entsprechende religionspädagogische Diskurs in Deutschland lange Zeit von einer gewissen Schieflage charakterisiert. Antisemitismuskritische Bildung wurde zwar als wichtige Bildungsaufgabe auch des Religionsunterrichts plausibilisiert, aber weit weniger als pädagogische Gestaltungsherausforderung konkretisiert.

Hier setzen die im Rahmen des DiskursLab-Projekts der Evangelischen Akademie Berlin entwickelten Bildungsmaterialien an. Sie haben vor allem die christlichen Signaturen des Antisemitismus im Blick und richten sich an Menschen, die in Schule, Gemeinde und Gesellschaft Verantwortung für religiöse Bildungsprozesse tragen. Die klar strukturierten und zugleich hinreichend offenen Module können mit Gewinn in unterschiedlichen Bildungskontexten eingesetzt werden. Das sollte allerdings erst der zweite Schritt sein. Davor geht es darum, dass sich Religionslehrkräfte, Gemeindepädagog:innen und Erwachsenbilder:innen selbst mit den vielfältigen Erscheinungsformen des Antisemitismus auseinandersetzen – was die Bereitschaft einschließt, selbstreflexiv an eigenen Haltungen zu arbeiten. Daher freue ich mich darüber, dass diese Module, die bislang über die Broschüre „Störung als Vorrang“ zugänglich waren, nun auch online verfügbar sind. Ich habe ihren Mehrwert bereits in meiner eigenen Hochschullehre erfahren – und lege sie allen ans Herz, die in ihrer Bildungsarbeit Antisemitismus entegegenwirken wollen.

Die Welt „gut geschaffen“?

Talmudlesen braucht langen Atem. Am Ende wird man aber mit Einsichten belohnt. Im Traktat Hullin über das Schlachten von Tieren, die nicht zum Opfer, sondern zum Verzehr bestimmt sind, wird zuerst erörtert, wer schlachten darf. Wem traut man zu, Tierschutzregeln anwenden zu können? Blinde und Minderjährige sind vom Recht, schlachten zu dürfen, ausgeschlossen. Dann werden die „nach ihrer Art“ geschaffenen (Gen 1) Schlachttiere beschrieben. Fragen der „Arten“ und „Artenkonstanz“ führen zum Disput über essbare Pflanzen. Was ist mit einer durch Einpfropfen veränderten „Art“? Angesichts heutiger Debatten über genmanipulierte Pflanzen erstaunlich modern! Das Thema der „Arten“ von Tieren und Pflanzen führt zu den „Arten“ der gottgeschaffenen Himmelskörper: Sonne und Mond. R. Simon ben Pazi wies auf Widersprüche hin: Es heißt: „Gott machte zwei großen Leuchten“ (Gen 1, 19). Zugleich ist von „der großen“ und „kleinen Leuchte“ die Rede. Im Talmud heißt es, dass der Mond sich über seine Zurücksetzung gegenüber der Sonne beklagte. Gott wollte ihn trösten: „‚Israel soll nach dir Tage und Jahre berechnen‘, denn es heißt: ‚Sie sollen zu Zeichen, zu Zeitbestimmungen, zu Tagen und zu Jahren sein‘“ (Gen 1, 14). Weiter sollen die Frommen nach dem „kleinen“ Mond benannt werden: Jakob, „der Kleine“ (Amos 7, 2), David, „der Kleine“ (1. Sam 17, 14). Gott sah, dass dies den Mond nicht tröstete. Er sprach: „‚Bringt mir ein Sühnopfer, weil ich den Mond verkleinert habe‘… Worin ist der Ziegenbock des Neumondopfers anders als andere Opfer? Weil es bei diesem Opfer heißt: ‚Ein Sühnopfer für den Ewigen!‘ (Num 28, 15) Der Ewige sprach: ‚Dieser Bock soll mir Sühne schaffen, weil ich den Mond verkleinert habe.‘“

Der Talmud erörtert hier, mythisch verkleidet, eine Frage, die man eher Kritikern des Schöpfungsberichts zutraut: Wurde die Welt „gut“, „sehr gut“ (Gen 1, 31) geschaffen? Die Rabbinen rechnen damit, dass Gott bei der Schaffung der Himmelskörper nicht nur „Fehler“ unterliefen; er machte sich „schuldig“! Dass der Mond (im Hebräischen weiblich) gegenüber der (männlichen) Sonne klein ist, ist „ungerecht“ - wie weitere „Ungerechtigkeiten“ im Genderbereich, im Verhältnis Israels zu den Völkern... Eine Theodizee von Himmel und Erde! Entscheidend dabei: Israel soll handeln. Monatlich bringt es ein Opfer zur „Reparatur“ (Tikkun) des Kosmos. Dieses Ritual, heute als „Heiligung des Mondes“ (Qiddush ha-levana) bei orthodoxen Juden wieder populär, gibt zu denken.

Als Kind war mir dieser Text über die „Rotte Korach“, wie Luther übersetzte, immer unheimlich. Was ist eine „Rotte“, warum werden Menschen im Erdboden verschlungen, überhaupt, was ist das für ein Gott, der eine ganz Familie auslöscht, nur weil sie sagten, die ganze Gemeinde Israel ist heilig und damit gleichberechtigt mit Mose und Aaron?

Korach, selbst ein Erstgeborener, glaubte an die bedingungslose Heiligkeit der Erstgeborenen. Er verstand nicht, dass das Judentum keine wesentliche Heiligkeit kennt, weder von Menschen noch von Orten. Heiligkeit ist kein Zustand von Geburt an, sondern ein Ziel, dem man durch das Halten der Gebote näher kommt, wie es am Ende der vorherigen Parascha heißt: „…damit ihr an alle meine Gebote denkt und sie tut, dass ihr heilig seid eurem Gott.“ (Num 15,40)

Und dann lese ich in der Bibel von 11 Psalmen aus dem Munde der Söhne Korachs. Wie passt das zusammen? Der Midrasch erzählt von den Söhnen Korachs, die auf dem Weg in die Hölle Psalmen singen und gerettet werden. Gerade auf jene Psalmen, die aus der Unterwelt zu uns empordringen, sollen wir achtgeben, sagt der israelische Dichter Yehuda Amichai: „Wenn du in dieser Wüste wanderst, ziehe farbige Kleider an und höre die Preisungen Gottes aus den Tiefen unter deinen Füßen, wie die Lieder der von der Erde verschlungenen Söhne Korachs, die Gott immer noch preisen…“ Vielleicht können gerade Psalmen uns in diesen schweren Zeiten von Krieg und Zerstörung helfen.

1. Was sind die Aufgaben eines jüdischen Kantors?

Als Kantor der liberalen Gemeinde in Frankfurt („Egalitärer Minjan“) – auch in Göttingen und Freiburg – leite ich zunächst einmal die G‘‘ttesdienste und lese/singe aus der Thora. Zudem erteile ich Unterricht für die Bar und Bat Mizwa sowie Übertrittssuchende. Ich führe Hochzeiten und Beerdigungen durch, zu den zahlreichen Feiertagen auch Liederworkshops zum jeweiligen Fest für Familien mit Kindern.

2. Welche Bedeutung hat die Musik im jüdisch-christlichen Dialog?

Als Begründer und Co-Leiter des Interreligiösen Chor Frankfurt konzentrieren wir uns auf Psalmen, die mit Koran-Suren oder Ilahis korrespondieren. Mit immer wieder aufwühlenden Texten, Vertonungen aus Jahrhunderten und aus verschiedenen Kontinenten sprechen wir in dem Kontext auch über Glaubensinhalte und notwendigerweise über aktuelle, politische Themen. Im Laufe von 13 Jahren sind dadurch tiefe Begegnungen, Freundschaften, zuweilen auch Partnerschaften entstanden.

Musik ist definitiv ein ideales Medium, sich auf intellektueller und zugleich emotionaler Ebene zu begegnen!

3. Was macht jiddische Musik für Sie besonders?

Als Jugendlicher erfuhr ich, dass meine Mutter vor Ihrer Taufe in Berlin, 1938 (!), als Jüdin geboren wurde. Jiddisch, das ich später auch als Sprache gelernt habe, war der Weg, mich mit meiner eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen.

Viele meiner mit Gitarre eingespielten und eingesungenen CD‘s stammen aus einem Fundus tausender gesammelter jiddischer Lieder, die einen ganz eigenen Charme besitzen. Sie berichten von jüdischer Geschichte in Osteuropa, Israel und den USA, vom Umgang mit leidvoller Existenz, verbunden mit viel Selbstironie.

Mit den Liedern lebe ich seit vielen Jahrzehnten und entdecke immer wieder neue Facetten.

Selten spiegeln sich Sternstunden und Abgründe eines Landes so prägnant in der Geschichte eines Theaters wie im Fall des Deutschen Theaters Berlin. Angefangen von Aufbruch und Emanzipation des deutschen Bürgertums in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dem dieses Theater seine Gründung verdankt, hin zum Verhängnis der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts, in das dieses Bürgertum im Nationalsozialismus stürzte. Im anschließenden Kalten Krieg war es die wichtigste Bühne in der DDR, von der während der politisch-gesellschaftlichen Wende von 1989/90 entscheidende bis in die Gegenwart reichende Impulse ausgingen.

Vorhang auf: Die Bühne betritt eine neue bürgerliche Öffentlichkeit. Teil von ihr sind Künstler jüdischer Herkunft, die als Schauspieler, Autoren, Regisseure, Theatergründer und Mäzene wichtige Rollen übernehmen und so dem gesetzlichen Anspruch auf Gleichberechtigung und Partizipation Ausdruck geben.

Dass diese Emanzipation wesentlich war für die Gründung des Deutschen Theaters in Berlin 1883 ist eine der vielen Geschichten, die Esther Slevogt in ihrem wunderbar erzählten und gut recherchierten Buch „Auf den Brettern der Welt. Das Deutsche Theater in Berlin“ herausarbeitet. Doch schon die Generation der Gründer erlebte antisemitische Anfeindungen und Verleumdungen.

Weltberühmt wurde das DT durch Max Reinhardt, der es 1905 übernahm – auch weil er für eine völlig neue Art Theater stand. Reinhardt brach mit der Idee der moralischen Anstalt, wollte die Zuschauer nicht bilden oder belehren. Bis heute ist Reinhardt einer der verkanntesten Regisseure der Theatergeschichte. Oft heißt es, es sei ihm nur um Show gegangen. Hier spielen auch antisemitische Vorurteile mit: Dass Reinhardt als Jude ein Theater führte, das "Deutsches Theater" hieß, provozierte. Für Reinhardt aber war das Theater der Ort, an dem der entfremdete moderne Mensch durch ästhetische Erfahrung gerettet werden sollte.

Esther Slevogt erzählt über das Haus, die Immobilie, die Ausstattung, die Inszenierungen, die Schauspieler:innen, das Publikum, die Kritiken, die Kulturpolitik. Dabei schafft sie es mit Blick auf den Spielplan, was auf der Bühne gespielt wurde stets in ein Verhältnis zur deutschen Geschichte, zu politischen und ideologischen Diskursen zu setzen. Das ist eine besondere Leistung ihres Buches

Esther Slevogt ist Theaterkritikerin und hat das Deutsche Theater schon in den 1980er Jahren besucht, als sie als Studentin nach Westberlin gekommen war. Sie erzählt mit der Überzeugung von jemand, der einen verlorenen Schatz bergen will. Und es gelingt ihr anschaulich, der doch flüchtigen Kunst des Theaters ein Gesicht zu geben.

Das Alte Testament predigen

Mehr als die Hälfte der Christ:innen in Deutschland halten das Alte Testament in einer jüngst veröffentlichten Studie für überholt; nicht wenige sprechen von einem „Gott des Alten Testaments“, den sie mit Gewalt und Rache verbinden, wogegen sich erst im Neuen Testament ein Gott der Liebe offenbare. Die Texte selbst bestätigen dieses Bild keineswegs, aber es scheint sich in den Köpfen vieler zu halten. Natürlich begegnen aber in empirischen Studien auch die Menschen, die begeistert sind vom Alten Testament: von seiner Lebensnähe, von der Vielfalt des Gottesglaubens sowie des Zweifels an Gott, von den Geschichten, die unmittelbar zur Identifikation einladen – gerade, weil die ‚Helden‘ ganz oft unvollkommene, scheiternde Menschen sind.

Worum geht es bei der Predigt dieser Texte? Immer wieder darum, die alten Dualisierungen und pauschalen Urteile zu überwinden (alt versus neu, Gesetz versus Evangelium, Gewalt versus Liebe etc.); vielleicht auch darum, neue Begriffe für diesen Teil der Bibel zu gebrauchen, von denen keiner perfekt ist, die aber deutlich machen, dass es beim „Alten Testament“ nicht um das ‚veraltete Testament‘ geht: Erstes Testament, Hebräische oder Jüdische Bibel bieten sich als diese Begriffe an. Entscheidend aber geht es darum, mit Lust und Entdeckerfreude in die Texte einzutauchen. Hörende von Predigten merken, ob Prediger:innen selbst fasziniert sind! Wer den Texten so begegnet, dürfte Lust bekommen auf mehr: mehr Texte, die sich irgendwo zwischen Lebensfreude und weisheitlicher Skepsis, Lob Gottes und radikaler Klage, Schilderungen von Leid, Gewalt und Krieg und prophetischen Visionen des Friedens bewegen. All das teilen wir mit Jüdinnen und Juden, deren Texte es zuerst und bleibend sind, mit denen wir lesen und auf deren Auslegungen wir auch in unseren Predigten hoffentlich immer wieder hören. So wird das sogenannte „Alte Testament“ zum Ort der Begegnung mit Gott in dieser Welt und mit unseren jüdischen Geschwistern, mit denen wir unterwegs sind.

Sieben mal Sieben biblisch = Wochenfest

Schawuot – das (Sieben)-Wochenfest feiert in der Tora (2 Moses 34,33) die Erstlinge der Weizenernte, nachdem die Gerstenernte, die zu Pessach begonnen wurde, beendet ist. Während Pessach schon in der Bibel neben der agrikulturellen Dankfestbedeutung mit der Auszugsgeschichte aus Mizrajim verknüpft wurde, fehlt eine abstrakte Bedeutung mit einem nichtlandwirtschaftlichen Aspekt bei Schawuot.

So frei wie im Neuen Testament die biblischen Feststrukturen der Tora mit der Geschichte des Jesus von Nazareth verbunden wurde, haben die Rabbiner etwa zur gleichen Zeit ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und ein von allen Erntefestbezügen des Siebenwochenfestes losgelösten neuen Feiertag geschaffen: 50 Tage nach dem Auszug aus Mizrajim erreichen die Israeliten den Berg Sinai. Hier öffnet sich der Himmel einen Spalt breit und in einer großen Sound-and-Light-Show werden die Zehn Gebote verkündet (2 Moses 19-20).

Sieben mal Sieben heute = Der Himmel öffne sich und gebe uns allen himmlischen Frieden auf Erden.

1) Was macht die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste?

Aktion Sühnezeichen wurde 1958 am Rande der Synode der EKD gegründet, um auch aus der Kirche heraus Verantwortung für die Schuld der Deutschen im Nationalsozialismus zu übernehmen. Seit mehr als 65 Jahren werden junge Freiwillige in verschiedene Länder in Europa, den USA und Israel entsandt. Sie begleiten Überlebende der Shoah, unterstützen Menschen mit Behinderungen, engagieren sich in NS-Gedenkstätten und helfen Initiativen gegen Antisemitismus, Rassismus, Antiziganismus und LGBTIQ-Feindlichkeit.

2) Warum ist Eure Arbeit gerade jetzt so wichtig?

Auch 80 Jahre nach Ende des Nationalsozialismus ist diese Arbeit aktuell. Die Abgründe der Gewaltgeschichte sind bei Verfolgten und ihnen Nachkommen weiter spürbar. Antisemitismus und Rechtsextremismus erstarken und Autokratien sind weltweit auf dem Vormarsch. Aktion Sühnezeichen Friedensdienste handelt mit kleinen Gesten, zwischenmenschlichen Begegnungen und vielen zeichenhaften Taten. Für Demokratie, Solidarität, Frieden und Vielfalt.

3) Was bedeutet der jüdisch-christliche Dialog für Eure Arbeit?

Zwei Aspekte des jüdisch-christlichen Dialogs sind für unsere Arbeit konstitutiv: Zum einen lebt ASF von der konkreten Begegnung. In unseren Freiwilligendiensten und Sommerlager begegnen sich Menschen – jüdische, christliche, säkulare. Ein Dialog im Kleinen. Zum anderen sucht ASF in seinen Gedenkgottesdiensten und mit seinen Predigthilfen nach einer antisemitismuskritischen Theologie, die die christliche Mitschuld benennt und jüdisch-christlichen Dialog in der theologischen Praxis erprobt.

Wie geht das, leben? Diese Frage stellt Adriana Altaras ihrer Tante Jelka immer wieder. Klug, wie sie ist, antwortet Tante Jelka nie darauf. Denn weder Tante Jelka noch dieses Buch erklären, wie leben geht - sie zeigen, was leben ist.

In wechselnder Perspektive, in einer Art Dialog zwischen Tante und Nichte, erzählt Adriana Altaras die bewegende Geschichte ihrer Tante: In Zagreb geboren und aufgewachsen überlebte sie die Spanische Grippe und das KZ. Der Italiener Giorgio rettete sie aus dem KZ und nahm sie mit nach Mantua in Norditalien, wo Jelka ihn aus Dankbarkeit heiratete. Sie blieb für den Rest ihres Lebens in Norditalien - fast 102 Jahre alt ist sie geworden.

Mit viel Humor und Ehrlichkeit lässt Adriana Altaras die Lesenden an der besonderen Beziehung zwischen Tante und Nichte teilhaben, die beginnt, als Adriana Altaras 1964 mit nur vier Jahren zu ihrer Tante Jelka nach Norditalien kommt und wo die Autorin ein Leben lang hin zurückkommen wird.

Martin Buber und Raschbi (Rabbi Schimon bar Jochai) im Dialog

Martin Bubers Dialogphilosophie betont das Konzept der Andersheit als radikale Subjektivität, ein „Du-Sein“, das sich nicht auf die Welt des „Es“ reduzieren lässt.

Wer ist das Du? fragt Buber.

Das Du ist der Mensch, dem ich wirklich begegne, mit dem ich spreche, dem ich antworte – nicht der, den ich ignoriere oder nur unter der Bedingung wahrnehme, dass er sagt, was ich hören möchte. Du-Sagen ist Hingabe. Begegnung ist immer ein Wagnis.

Doch prägte Buber auch den Neologismus der „Vergegnung“. Sie beschreibt das Scheitern, dem Anderen wirklich zu begegnen. Vergegnung ist Vorbeireden, die Unfähigkeit, den Anderen als Gegenüber anzuerkennen.

Im historischen Kontext von Bubers Leben war die vollständige Annahme der Andersheit des Anderen nicht nur ein philosophisches Konstrukt. Sie konnte auch als Appell an das christliche Europa verstanden werden, seine jüdischen Bürger in all ihrer Verschiedenheit anzunehmen – oder als Mahnung an seine zionistischen Mitstreiter, Brücken zu bauen zwischen jüdischen Einwanderern und arabischen Einheimischen in Palästina und später in Israel.

Wir leben erneut in einer Welt, in der die Bereitschaft, miteinander zu sprechen, abzunehmen scheint – durch Boykotte, durch Angst, durch sinat chinam (grundlosen Hass). In einem meiner Artikel habe ich in Anlehnung an Bubers Philosophie den Begriff der Dialogvergessenheit geprägt.

Dialog, so klärt Buber, ist eine ontologische Realität, die primäre Wirklichkeit unseres Menschseins.

Haben wir diese ontologische Realität vergessen?

Da wir uns dem Lag BaOmer nähern – dem Feiertag, der wohl am stärksten mit den Elementen Feuer und Licht verbunden ist – lesen wir erneut die talmudische Erzählung aus Traktat Schabbat 33b und fragen uns: Können die Gerechten die Welt zerstören? Können jene, die sich selbst für moralisch rechtschaffen halten, die Welt zerstören?

Der Talmud erzählt von Rabbi Schimon bar Jochai, einem gerechten und leidenschaftlichen Weisen. Seine Empörung über das Unrecht ist so groß, dass Feuer aus seinen Augen strömt und alles vor ihm verbrennt. Doch gerade weil er so sehr das Böse hasst, verliert er den Blick für das Gute. Gott, der sowohl das Gute als auch das Schlechte sieht und seine Welt bewahren will, sagt zu ihm:

„Bist du aus der Höhle gekommen, um meine Welt zu zerstören? Geh zurück.“

Wer sich absondert im Namen der Gerechtigkeit, glaubt oft, moralisch überlegen zu sein. Doch häufig fehlt diesen Menschen Selbsterkenntnis – ihr Zorn fügt der Welt nur weiteres Leid hinzu. Im Gegensatz dazu lernt Rabbi Schimon bar Jochai im nächsten Abschnitt, mit Menschen zu sprechen. Er entdeckt Mitgefühl und Dialog – und genau dadurch beginnt er, die Welt zu heilen, statt sie in Brand zu setzen.

1. Gibt es rückblickend ein Ereignis in Ihrem Leben, das Siedazu veranlasst hat, im jüdisch-christlichen Dialog aktiv zu werden?

1983/1984 habe ich in Jerusalem studiert. Das war sicher die Initialzündung. Aber auch meine Tübinger Lehrer haben mir in den Jahren danach vermittelt, dass man Christentum nicht ohne Judentum verstehen kann. Seit 1996 lehre ich praktisch jedes Jahr in der Stadt Jerusalem. Seither habe ich durch mehrere längere Forschungsaufenthalte an der Hebräischen Universität, deren Distinguished Fellow ich bin, unter meinen dortigen Kollegen und Kolleginnen viele enge Freundschaften aufbauen können und das zunehmend auch innerhalb der Israelischen Akademie der Wissenschaften. Auch zu dem Berliner und Princetoner Judaisten Peter Schäfer hat sich eine sehr enge Beziehung ergeben. Lange dachte ich, dieser selbstverständliche persönliche wie inhaltliche Kontext meiner Forschungen sei ausreichend. Ein wenig l’art pour l’art halt. Ohne alte Wunden wieder neu aufreißen zu wollen: Als dann 2015 uralte neuprotestantische Vorurteile gegenüber der Kanonizität der einen christlichen Bibel beider Testamente wieder fröhliche Urständ feierten und so, als ob nichts geschehen wäre, beispielsweise von einer Fremdheit des Alten Testaments geredet wurde (als ob nicht auch das Neue Testament seine Fremdheiten hätte), wurde mir klar, dass die erreichte Nähe im jüdisch-christlichen Dialog kein unverlierbarer Besitz aus dem zwanzigsten Jahrhundert ist, sondern mit klaren Worten und vor allem mit theologischer Bildungsarbeit verteidigt werden muss. Nachdem inzwischen auch bestimmte antisemitische Vorurteile wieder salonfähig geworden sind, bin noch überzeugter davon, dass der jüdisch-christliche Dialog bleibende Aufgabe einer verantwortungsbewussten christlichen Theologie ist.

2. In welchem Bereich Ihrer Arbeit als Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften begegnen Ihnen jüdisch-christliche Themen?

Eine Akademie unterscheidet sich von der Universität – sie ist zunächst einmal eine große geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtung. In den Forschungsprojekten dieser Einrichtung hat man es immer wieder einmal mit dem Verhältnis von Judentum und Christentum zu tun, beispielsweise bei der Edition antiker christlicher Bibelkommentierung (ich bin der Projektleiter dieses Unternehmens), die an vielen Stellen jüdische Bibelauslegung voraussetzt und sich mit ihr auseinandersetzt. Aber selbstverständlich gibt es auch viele weitere Gelegenheiten, an jüdisch-christliche Themen zu denken – wir feiern in diesem Jahr dreihunderfünfundzwanzigjähriges Jubiläum. Da besteht zum Beispiel vielfach Anlass, die Ausgrenzung großer jüdischer Gelehrter in einer Akademie zu beklagen, die sich für exklusiv christlich hielt, ohne dabei christlich zu sein. 1771 wollte die Akademie den jüdischen Religionsphilosophen und Bibelübersetzer Moses Mendelssohn als Mitglied zuwählen, der König Friedrich der Große wollte die Wahl nicht bestätigen und die übrigen Mitglieder kuschten vor dem König. Es brauchte noch bis ins folgende Jahrhundert, ehe ein jüdischer Naturwissenschaftler aufgenommen wurde, der bald zum Christentum konvertierte. Hier hätte man sich mehr Haltung gewünscht. Haltung können wir heute zeigen, wenn wir für unsere Schwesterakademie in Jerusalem eintreten, die es nicht verdient hat, für die Politik der israelischen Regierung bestraft zu werden und mit Boykott-Aufrufen überzogen zu werden. Mit anderen Worten: Das Thema begegnet ständig. Ich bin als Theologe vielleicht nur sensibler dafür …

3. Welche Publikation/ welches Werk zum jüdisch-christlichen Dialog sollten alle Theologiestudierenden gelesen haben?

Jüdisch-christlicher Dialog. Ein Kompendium, christlichen Gesprächs, hg. v. Christian Wiese, Doron Kiesel u. Joachim Valentin, Freiburg im Breisgau: Herder, 2024. , 720 S., 48,-- Euro (sagenhaft günstig für so viele gehaltvolle Seiten!). Das Buch eignet sich bestens zum Einstieg, es behandelt zentrale, auch sehr aktuelle Themen aus der Sicht sehr namhafter internationaler jüdischer, katholischer und protestantischer Forscherinnen und Forscher und ist nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern auch die USA und Israel. Es schreiben u.a. Micha Brumlik, Hans Hermann Henrix, Bernd Schröder, Israel Yuval, Kathy Ehrensberger, Mark D. Nanos, Johann Ev. Hafner, Jürgen Ebach, Daniel Krochmalnik, Hanna Liss, Menachem Fisch, Christian M. Rutishauser, Alan Brill und Reinhold Bernhard. Alles Weitere findet sich (auch durch die Literaurhinweise von selbst).

Traditionell gilt der Monat Nissan als feierlicher Monat, da Pessach in den Monat fällt. Pessach, nicht nur das Fest der Mazzot, wesentlich bedeutsamer ist die Verbindung mit der Befreiung Israel aus der Knechtschaft. Nicht nur aus jener Knechtschaft Ägyptens sondern aus jeder Knechtschaft, unter denen das jüdische Volk jemals leiden musste. Insofern ist Nissan das Monat der Befreiung schlechthin.

Gleichermaßen fällt seit wenigen Jahrzehnten ein neuer Gedenktag in den Monat Nissan – Jom ha-Schoa. 1951 setzte die Knesset den 27. Nissan (fällt der auf einem Schabbat dann auf den 26. vorverlegt) als Tag des Gedenkens an die Scho’a und das Heldentum fest. Es gab und gibt immer noch Dissens – vorwiegend aus ultraorthodoxen Kreisen – dass so ein schwerwiegender und trauriger Gedenktag ausgerechnet in den Monat Nissan fallen soll – wo sonst die Befreiung im Mittelpunkt steht. Spannungen und Meinungsverschiedenheiten gehören zum Judentum dazu.

Vielleicht angesichts jüdischer Geschichte – sowohl im Laufe der Jahrhunderte, sowie in den dunkelsten Stunden der Scho’a und eben auch erneut erkennbar seit dem 7. Oktober – können wir Freiheit und Befreiung nur dann feiern, indem wir Juden und Jüdinnen uns gleichzeitig daran erinnern, jene Freiheit und Befreiung muss erkämpft und wachsam verteidigt werden.

Ostern – ein wirkliches Gleichnis

„Gott hat Jesus aus den Toten aufgeweckt.“ Das ist die Grundaussage des Neuen Testaments. Ohne sie wäre keine seiner Schriften geschrieben worden Aber wie kann man von etwas reden, das in unserer Erfahrungswelt nicht vorkommt? Nach Ezechiel 37 soll der Prophet durch sein Reden vertrocknete menschliche Knochen lebendig machen. Es gelingt durch Gottes „Geistbraus“ (so Buber). Das besprechen Rabbinen. Der erste sagt: Die lebendig Gemachten sangen ein Lied und starben. Er führt dessen Text an: „Der Ewige tötet in Gerechtigkeit und macht lebendig in Erbarmen.“ Der zweite nennt als Lied 1. Samuel 2,6: „Der Ewige tötet und macht lebendig; er stürzt in die Unterwelt und führt herauf.“ Ein dritter fasst das prägnant zusammen: „Ein wirkliches Gleichnis / eine wahre Erzählung war es.“ Er bringt Gleichnis und Wirklichkeit, Erzählung und Wahrheit zusammen. Das muss so sein, wenn Gott als der Lebendige bezeugt werden soll, der das Leben will, der sich dem Triumph von Unrecht und Gewalt entgegenstellt. Davon kann man nur gleichnishaft reden oder Geschichten erzählen. Wie die von Erscheinungen Jesu nach seinem Tod. Sie muten surreal an. Das weist auf etwas hin, das über die Alternative von „real“ oder „irreal“ ins Unfassbare vorstößt. Es wird von etwas erzählt, das unter der von uns wahrnehmbaren Wirklichkeit hervorbricht und über sie hinausweist auf „Überwirkliches“.

Das Neue Testament ist ein christliches Buch. Seine Frohe Botschaft ist zentral für den christlichen Glauben. Seine einzelnen Schriften sind jedoch erst einmal jüdische Quellen. Christliches ist untrennbar mit Jüdischem verknüpft. Zugleich verbinden Jüdinnen und Juden traumatische Erfahrungen damit, wie Christenmenschen ihren Glauben gelebt und weitergegeben haben.

All das zeigt das Jewish Annotated New Testament, das seit 2021 als „Das Neue Testament – jüdisch erklärt“ auch auf deutsch vorliegt. Jüdische Forscherinnen und Forscher kommentieren darin die neutestamentlichen Schriften. Sie beleuchten die Umstände, in denen sie entstanden sind, und sie zeigen, welche Wirkungen sie auf die jüdisch-christlichen Beziehungen hatten.

Amy-Jill Levine und Marc Zvi Brettler haben es angeregt und herausgegeben. Sie sehen ihr Werk als Hilfe dazu, dass jüdische Leserinnen und Leser ihre Vorbehalte überwinden und christliche Leserinnen und Leser „ihre“ Bibel besser verstehen können. Sie möchten mit ihrem Engagement „zu einem besseren Verständnis der Vergangenheit und zu einer besseren Theologie für die Zukunft“ beitragen. Denn wenn christliche und jüdische Menschen zusammenarbeiten, verwirklichen sie ein zentrales Ziel beider Gemeinschaften: „dass Hass in Liebe verwandelt werden kann“.

Auf dem Weg die Schriften eröffnen – so erkennen die Jünger den Auferstandenen im Nachhinein. Er löst ihre existentielle Diskussion, die sie unterwegs über die vergangenen Ereignisse führten. Die verschiedenen griechischen Verben, die in den Versen vor dem Monatsspruch für die Unterhaltung der Jünger verwendet werden, legen nahe, dass sie durch Gespräch – durch das Wort – versuchten, Erklärungen zu finden – vielleicht ähnlich wie in einem rabbinischen Lehrhaus Halacha (Wegweisung) im Diskurs erarbeitet wird. Jesus greift auf Mose zurück und die Propheten und damit auf die Weisung, die von Gott gegeben wurde, um die Welt zu deuten und den Weg zu finden. Seit Mose ist das eine feurige Angelegenheit und so ist die Offenbarung unauflöslich verknüpft mit den Schriften, die Jesus und den Emmaus-Jüngern vorlagen. Diese Erkenntnis gilt es auch heute zu eröffnen.

1. Was macht eine Masorti-Rabbinerin?

Kern meiner Arbeit ist die Gestaltung der Gottesdienste an Schabbat und Feiertagen in der Synagoge Oranienburger Straße. Gemeinsam mit vielen aktiven Gemeindemitgliedern, die das Lesen aus der Tora und das Vorbeten übernehmen. Außerdem führe ich viele Gespräche mit Einzelpersonen oder Familien, zur Vorbereitung von Feiern zu Lebensereignissen, aber auch um allgemeine Lebensfragen zu beraten.

2. Warum engagieren Sie sich im interreligiösen Dialog?

Wir leben in Berlin in einer wunderbar bunten Stadt, zu der auch ihre religiöse Vielfalt gehört. Gemeinsam mit Angehörigen anderer Religionen zum Wohl unserer Stadt und für ein gutes Zusammenleben zu arbeiten, ist mir besonders wichtig. Ich freue mich auf den gemeinsamen Iftar auf der Großen Hamburger Straße, bei dem ich auch Hawdala machen werde, die rituelle Verabschiedung des Schabbat, diesen Samstagabend (29.3.).

3. Welchen Teil Ihrer Arbeit/ des Gebets/ welchen jüdischen liturgischen Text sollten auch Christ:innen kennen?

Na ja, den zentralsten Teil jüdischer Texte kennen Christ:innen ja hoffentlich, weil er auch zur christlichen Bibel gehört – was im Christentum die „Hebräische Bibel“ heißt! Auch große Teile unseres Gebets stammen direkt aus dem Tanach.

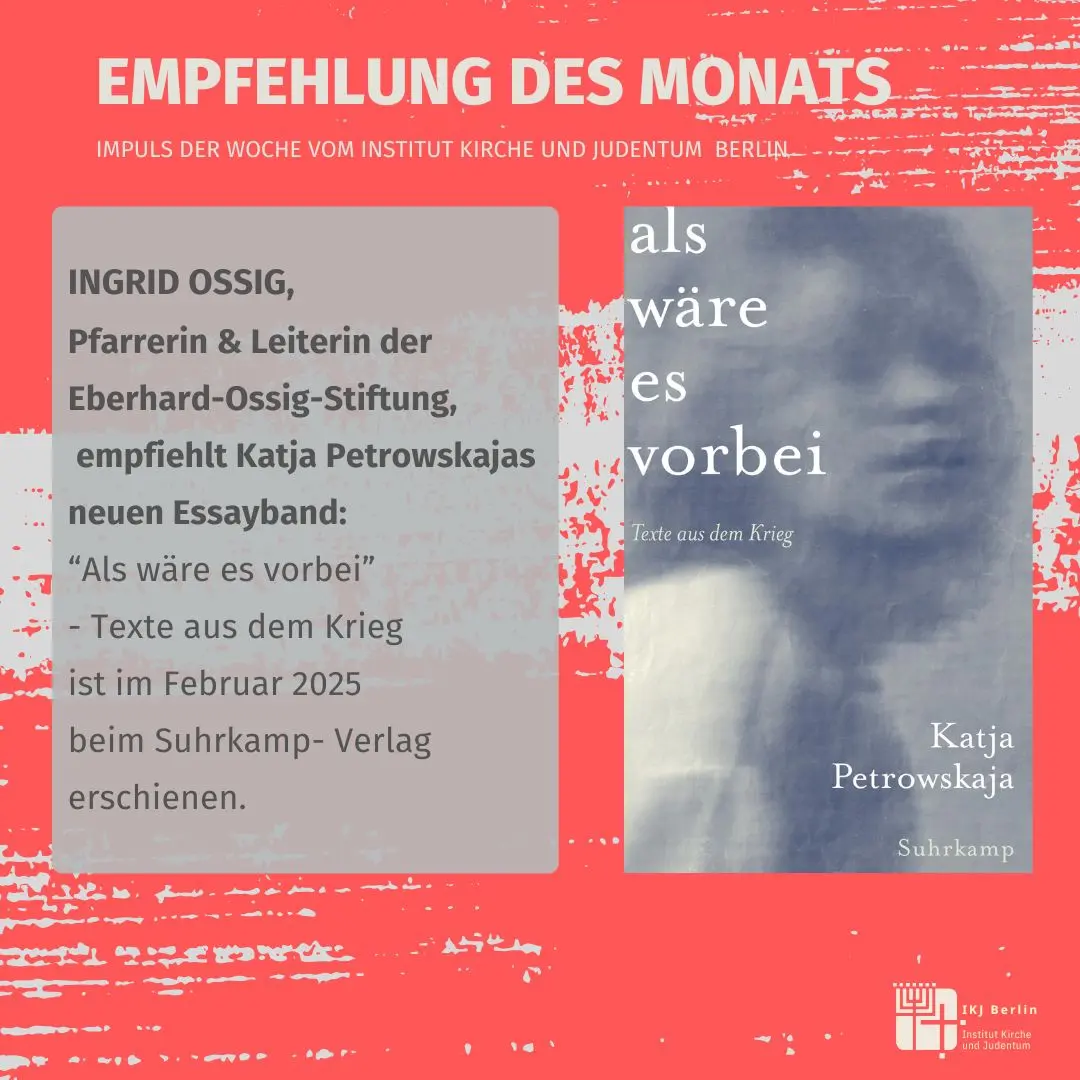

Katja Petrowskaja „Als wäre es vorbei“ – Texte aus dem Krieg (2025)

Ihr literarisches Debüt Vielleicht Esther (2014) wurde in über 30 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. 2015, kurz nach der Annexion der Krim, hat sie mit ihren Foto-Kolumnen ihr eigenes Genre geschaffen: kombinierte Zeitgeschichte, Autobiografie und Landschaftsbeschreibungen in ganz neuer Form

Zehn Jahre lang schrieb Katja Petrowskaja in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über ihr „Bild der Woche“. Die Auswahl der Bilder änderte sich schlagartig vor drei Jahren, als Russland in die Ukraine einfiel.

Mit ihren Fotokolumnen, die zwischen Februar 2022 und Herbst 2024 erschienen sind, hat sie nun absichtslos eine Chronik des Krieges geschrieben, gesammelt in dem Band, der Ende Februar bei Suhrkamp erschienen ist.

Es ist eine bewegende Suche nach Schönheit und nach der verlorenen Zeit, die in ihrer zarten Melodie verzaubern. Und es sind Bilder, die verwundern, verschrecken und einen persönlich treffen.

Megillat Esther. Sie erzählt die Geschichte der Rettung der Juden aus dem persischen Reich.

Kein Wunder, dass diese Geschichte so populär wie beliebt ist: eine heldenhafte Geschichte, tolle Bräuche (verkleiden, Krach machen, trinken) und ein Happy End.

Und sie ist in vielerlei Hinsicht beeindruckend: eine biblische Geschichte, die nicht Gott erwähnt und nach einer Frau benannt wurde. Weil diese Frau alles bewegt hat. Zur Einstimmung ist dann auch am 8. März der Internationale Frauentag. An Tagen wie diesen bewahren wir die Erinnerung an Ereignisse und Personen.

Die Waffe der Frau steht auch für Bildung. Königin Esther war gebildet. Das hat ihr einen Platz in der Gesellschaft und der Geschichte für alle Zeiten gesichert. Sie hat ihre Worte zum richtigen Zeitpunkt richtig gewählt. Heute nennt sich das eine couragierte Networkerin. Erinnere dich! und Vergiss nicht! mahnt uns Purim. Die Rolle Esther: Lesenswert.

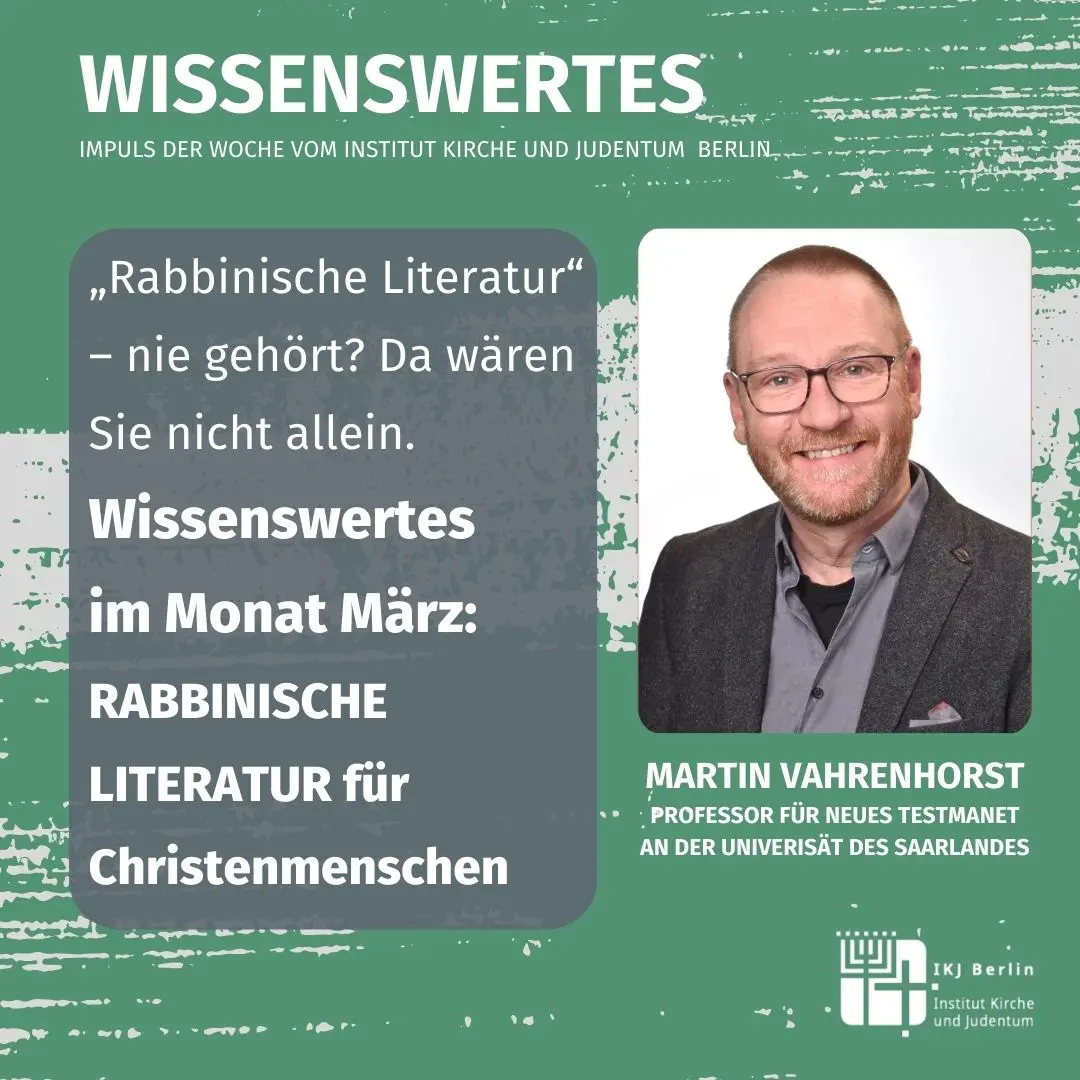

„Rabbinische Literatur“ – nie gehört? Da wären Sie nicht allein. Damit ist all das gemeint, was man im Judentum, was sich parallel zum entstehenden Christentum entwickelte, bis ins frühe Mittelalter hinein gesammelt und aufgeschrieben hat. Dazu gehört der Talmud – eine Sammlung von Diskussionen über mehr oder weniger lebenspraktische Fragen. Dazu gehören aber auch die Midraschim. Das sind Werke, in denen zwischen den Zeilen und Buchstaben des biblischen Textes theologische und philosophische Fragen erörtert werden. Im Judentum nennt man beides auch „mündliche Tora“. Da man die „schriftliche Tora“ (also die fünf Bücher Mose bzw. den ersten Teil der Bibel) mit dem Christentum gemeinsam hatte und hat, wurde die mündliche Tora für jüdisches Selbstverständnis viel bedeutsamer. Darin sind nämlich die Geheimnisse enthalten, die nur die wahren Kinder Gottes kennen. Manche jüdischen Menschen sehen es deshalb auch nicht gerne, wenn Christinnen und Christen sich damit beschäftigen. Ich tue das darum sehr behutsam, aber auch mit großer Leidenschaft. In dem, „was die Nachbarn denken“, finde ich Inspiration für meinen Glauben und mein Leben. So mancher Text meiner Bibel bleibe für mich stumm, wenn ich ihn nicht als Stimme in einem Konzert mit anderen jüdischen Stimmen hören würde. Das gilt zum Beispiel für das Gleichnis von den anvertrauten Talenten (Mt 25,14-30). Bei manchen Gleichnissen des Neuen Testaments findet sich eine Einleitung, die einen Weg zum Verständnis weist. Hier ist das nicht so.

Wofür also stehen die „Talente“? Wenn man nachfragt, wird man schnell merken, dass es nicht um Talente in unserem Sinn, sondern um eine Geldsumme geht. Aber auch das ist nur ein Bild – was ist in der Sache gemeint? Zwei rabbinische Gleichnisse bringen das Gleichnis für mich zum Klingen (Seder Elijahu Rabba 26 und Seder Elijahu Zuta 2). Auch in ihnen kommt ein Mensch vor, der sich auf Reisen begibt und zuvor seinen Sklaven seinen Besitz anvertraut. Der eine macht etwas daraus, der andere bewahrt, was er hat. Der Sache nach geht es einmal um Menschen, die Gottes Weisung ängstlich so bewahren, wie sie überliefert ist, oder sie kreativ und mutig an die Gegebenheiten der eigenen Gegenwart anpassen. Im anderen Gleichnis treffen wir einen Menschen, der Gott aus Liebe dient und sich darum etwas Schönes für ihn einfallen lässt, während ein anderer vor lauter Angst alles so lässt, wie es ist. Wenn ich diese Gleichnisse höre, erschließt sich mir beim Lesen des neutestamentlichen Gleichnisses ein Sinn, den ich vorher nicht gesehen habe.

Wie aber findet man sich im Meer der rabbinischen Literatur zurecht? Einen Anfang kann man mit dem „Das Neue Testament jüdisch erklärt“ machen, das 2022 von der Deutschen Bibelgesellschaft veröffentlicht wurde. Da finden sich viele Hinweise, die man unter sefaria.org in englischer oder deutscher Übersetzung nachlesen kann. Das mag manchmal etwas mühsam sein – aber wie im Gleichnis von den anvertrauten Talenten zahlt sich die Mühe am Ende aus.

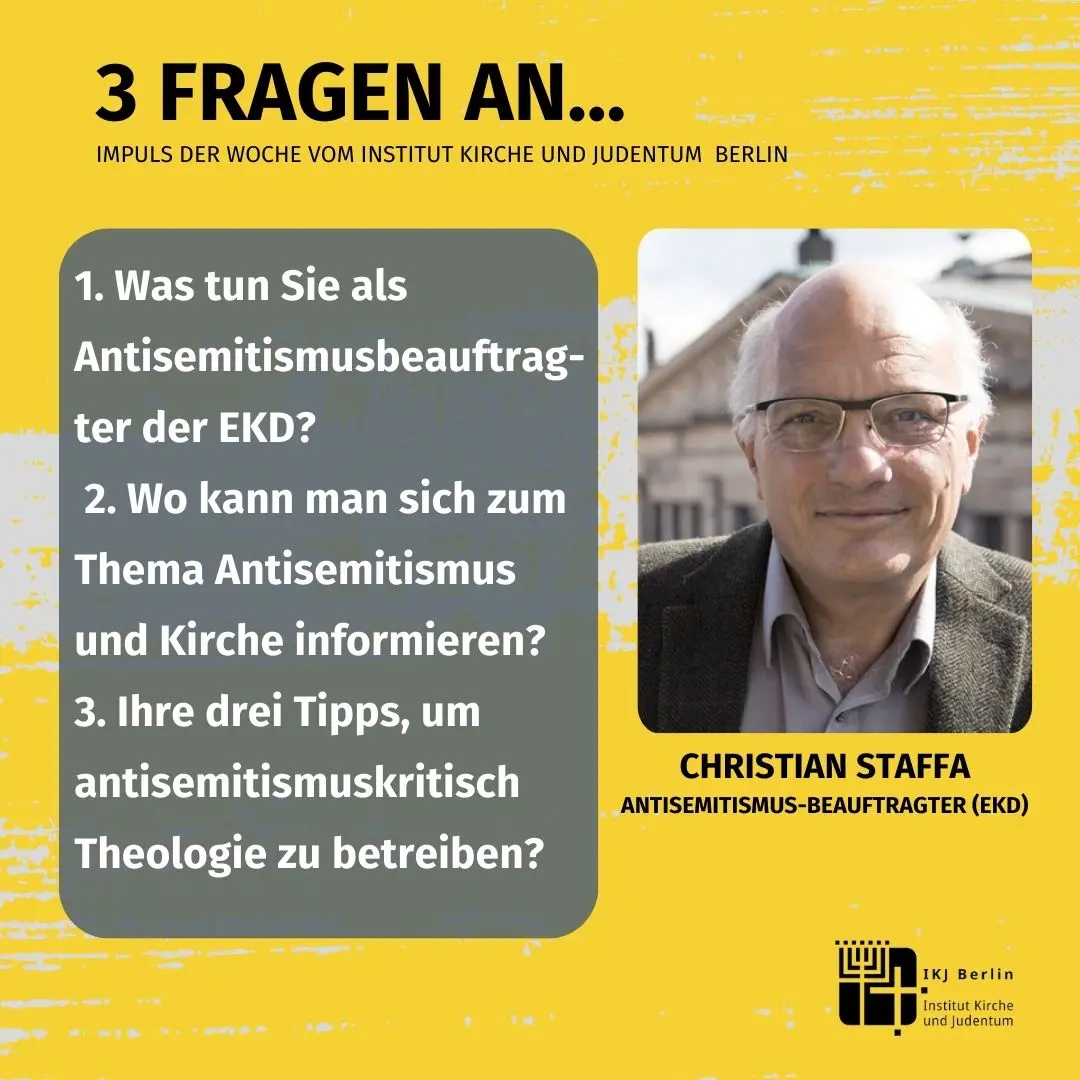

1. Was tun Sie als Antisemitismusbeauftragter der EKD?

Ich berate die zuständigen Menschen im Kirchenamt der EKD, habe vor der November-Synode viel im Kontext der website „Kirche gegen Antisemitismus“ an Texten und Rückmeldungen zu Texten geliefert. Vorträge und Artikelanfragen sind seit meiner Berufung 2019 sehr viel mehr geworden und beides macht mir Freude, auch wenn ich nicht alle Anfragen bedienen kann. Darüber hinaus habe ich mit den Kolleginnen Katharina von Kellenbach, Nina Schmidt, Kristina Herbst und Anne Eichhorst digitale antisemitismuskritische Module erstellt, die Bildungsarbeit unter dem Titel „Das Gerücht über die Juden“ unterstützt und hoffentlich inspiriert.

2. Wo kann man sich zum Thema Antisemitismus und Kirche informieren?

Auf unserer Seite des Netzwerkes antisemitismus- und rassismuskritische Religionspädagogik und Theologie, narrt.de. https://www.ekd.de/kirche-gegen-antisemitismus-84622.htm

3. Ihre drei Tipps, um antisemitismuskritisch Theologie zu betreiben?

Lest das neue Testament nicht als Geschichtsbuch. Judas ist vielleicht kein Verräter, die Hohepriester und Verantwortung und Not vor den gewaltförmigen Augen der Besatzungsmacht. Denkt dass das rabbinische Judentum und das Jesus Messias gläubige Judentum Geschwister sind. Nehmt Abstand von der Selbstidealisierung (wir sind die Guten) auf Kosten eines phantasierten Judentums (Gesetz, Gewalt Rache), es ist nicht wahr.

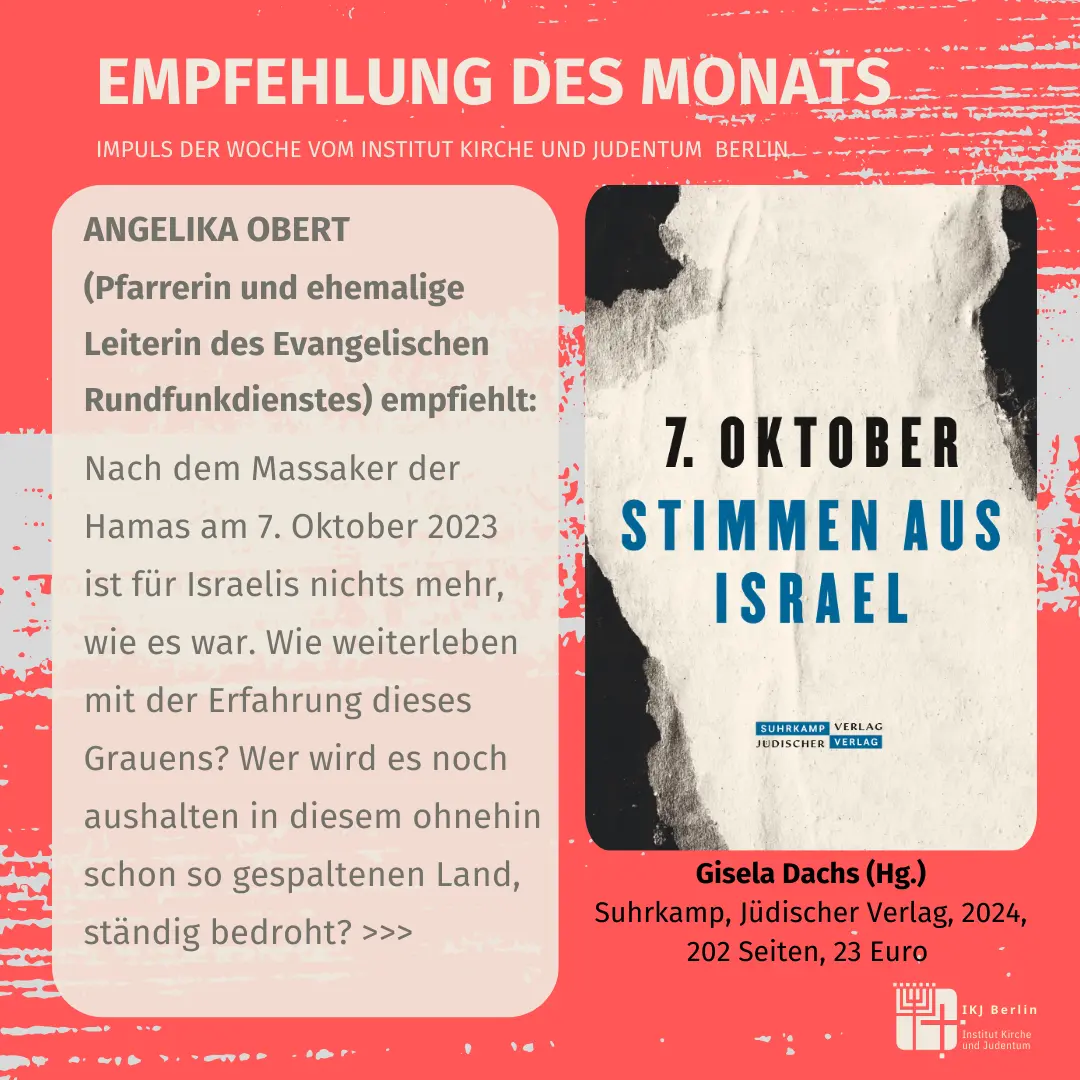

Gisela Dachs (Hg.) "7. Oktober - Stimmen aus Israel"

Nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 ist für Israelis nichts mehr, wie es war. Wie weiterleben mit der Erfahrung dieses Grauens? Wer wird es noch aushalten in diesem ohnehin schon so gespaltenen Land, ständig bedroht? Wie Frieden schließen mit Feinden, die sich die Vernichtung Israels auf die Fahnen geschrieben haben? Aber auch: Wie umgehen mit der eigenen Schuld nach dem langen Krieg? Im jüdischen Almanach 2024 stellen sich israelische Autorinnen und Autoren diese Fragen. Sie blicken zurück auf den Tag des Entsetzens, erzählen vom Trauma der Davongekommenen, vom Drängen auf die Befreiung der Geiseln, von Verzweiflung und Solidariät. Sie versuchen, einzuordnen und halten die Hoffnung auf eine Zwei-Staaten-Lösung aufrecht. Selbstkritisch beklagen sie den Mangel an Empathie für die Opfer auf beiden Seiten: ein bewegendes Buch über die israelische Wirklichkeit jenseits von Netanjahu.

Angelika Obert

Pfarrerin und von 1994 bis 2014 Leiterin des Evangelischen Rundfunkdienstes

Gisela Dachs (Hg.) "7. Oktober - Stimmen aus Israel", Suhrkamp Jüdischer Verlag, 2024, 202 Seiten, 23 Euro.

Emmanuel Levinas

Levinas ist nicht nur ein Philosoph des Anderen, sondern auch ein Denker des jüdischen Andersseins. Sein Werk kann als textueller Ort für die Kritik des Begriffs der jüdischen Differenz gelesen werden. Neuere kritische Lektüren von Levinas haben darauf hingewiesen, dass sein jüdisches Anderssein eine mächtige Gleichheit begründet, die unterdrückerischer und imperialer Natur ist. Die stärkste Stoßrichtung dieser Kritik wird als dekolonial bezeichnet. Es gibt jedoch eine hermeneutische Perspektive auf das Werk von Levinas, die besagt, dass Levinas selbst die zeitgenössische Kritik vorweggenommen hat und als Reaktion darauf einen dekolonialen Begriff der jüdischen Differenz entwickelt hat - „dekoloniales Israel“. Ich entwickle diese Lesart von Levinas in einem Buch, das im Laufe dieses Jahres bei Matthes & Seitz Berlin erscheinen wird: Der Staat der Anderen.

Geistlicher Impuls zur Parascha Beschalach

Gott gebietet Mose, die Israeliten in die Wüste zu führen, anstatt sie direkt nach Kanaan zu bringen. Der Weg von Ägypten ins Land Israel hätte also auch deutlich kürzer sein können, aber offenbar ist die Reise von großer Bedeutung. Die Israeliten sind Sklaven, die zu harter körperlicher Arbeit ausgebildet wurden, aber ihr Geist ist so passiv wie der eines Babys. Sie sind nicht in der Lage, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen und brauchen einen leitenden und beschützenden Vater. Der Übergang von einem Baby, dessen Bedürfnisse befriedigt werden, zu einem aktiven Erwachsenen muss schrittweise und mit der Unterstützung der Eltern erfolgen, damit die Entwicklungsstadien wirklich gut durchlaufen werden. Das Baby lernt, seine Bedürfnisse auszudrücken und diese werden von seinen Eltern zunächst bedingungslos erfüllt. Während der Mensch heranwächst, lernt er, Verantwortung zu übernehmen und und erkennt, dass sein Handeln einen Konsequenzen hat. Er erfährt, dass nicht alles selbstverständlich ist, und dass er sich anstrengen muss, um die göttliche Fülle zu gewinnen. Die Reise durch die Wüste reinigt und formt den Menschen wie jeder spirituelle Weg. Es ist ein Weg der Transformation, der Zeit braucht. Das Erreichen des Ziels wird am Ende viel mehr geschätzt, da man sich Mühe gegeben hat, es zu erreichen.

Erst nach diesen Entwicklungsstufen werden die Israeliten zu freien Menschen und sich zu einem Volk vereinigen, dem das Recht gewährt wird, die Tora zu empfangen und das Land zu betreten.

1.Was macht ein Professor für Geschichte des christlich-jüdischen Verhältnisses?

Als jüdischer Wissenschaftler an der Fakultät für Evangelische Theologie habe ich manchmal das Gefühl, dass ich das jüdisch-christliche Verhältnis verkörpere. Meine Lehre und Forschung ist Texten gewidmet, die von deutsch-jüdischen Denker:innen stammen und daher auch den jüdisch-christlichen Dialog abbilden. In gewisser Weise trete ich in die Fußstapfen einiger der Intellektuellen, die ich studiere und lehre.

2. Warum gerade in Berlin?

Wir können den Beginn der modernen deutsch-jüdischen und jüdisch-christlichen Beziehungen auf das Jahr 1743 datieren, als Moses Mendelssohn nach Berlin kam. Sein Buch Jerusalem (1783), das auf einer Debatte mit dem Theologen Johann Caspar Lavater basiert, zeigt die Kernpunkte der Frühmoderne in Bezug auf jüdisch-christliche Toleranz. Berlin entwickelte sich zum Zentrum des modernen deutsch-jüdischen und jüdisch-christlichen Diskurses sowie zum Ausgangspunkt des deutschen Judentums seit dem 18. Jahrhundert. Etwa ein Drittel der 1933 in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden wohnte in Berlin.

3. Warum interessierst Du Dich für dieses Thema?

Die jüdisch-christlichen und deutsch-jüdischen Beziehungen sind wesentlich, um zu verstehen, wer wir sind – sie prägen sowohl die Geschichte des Westens als auch die des 20. Jahrhunderts. An der Hebräischen Universität hatte ich phänomenale Lehrer, die in mir die Neugier geweckt haben, mehr über Religion, Geschichte, Kultur und Denken zu erfahren. Seitdem widme ich mich diesen Themen mit großer Leidenschaft und Hingabe.

Dalia Marx "Durch das jüdische Jahr"

„Was ist Zeit?“ Diese grundlegende Frage stellt die israelische Rabbinerin Dalia Marx in ihrem Werk Durch das Jüdische Jahr. Monat für Monat führt sie durch das jüdische Jahr - vom Tischrej bis zum Elul - und öffnet dabei Fenster und Türen zum jüdischen Kalender. Jedes Kapitel beginnt mit einer Einstimmung auf den jeweiligen Monat durch einen Segensspruch oder ein Gebet, gefolgt von einem Überblick über die Themen des Kapitels und dem Gedicht oder Lied des Monats. In den anschließenden Erörterungen wird der Charakter des Monats in Verbindung mit seinen Feiertagen und Gedenktagen beschrieben. Dabei stellt Dalia Marx unterschiedliche religiöse Traditionen und Feste vor und beleuchtet ihre Bedeutung im zeitgenössischen Kontext. Sie verbindet Perspektiven aus Geschichte und Gegenwart sowie Einflüsse aus den verschiedenen Strömungen des Judentums, Israels und der Diaspora. Den Abschluss jedes Kapitels bildet ein Monatsgebet.

Das Buch kann beim Hentrich&Hentrich Verlag bestellt werden: https://www.hentrichhentrich.de/autor-dalia-marx.html

Das Bild vom Papst vor dem Jesuskind im sogenannten Palästinensertuch schlug vor Weihnachten hohe Wellen. Aber was war hier eigentlich das Problem?

Dieser und anderen Fragen gehen Katharina von Kellenbach und ich im antisemitismuskritischen Podcast Bildstörungen nach. In der dritten Staffel des Podcasts sprechen wir über Bilder, in denen sich christliche Judenfeindschaft und israelbezogener Antisemitismus verbinden.

Seit dem 7.Oktober 2023 ist die Fülle an Bildern, die die Timelines in den sozialen Medien bestimmen und auch die mediale Berichterstattung begleitet, unüberschaubar. Darin finden sich unter anderem Bilder, die auf Motive christlicher Judenfeindschaft zurückgreifen. Mit den Mitteln antisemitismuskritischer Theologie sensibilisieren wir dafür.

Wir verfolgen vier bildreiche Schlagworte, die immer wieder im Kontext des sog. Nahostkonfliktes auftauchen und die Wahrnehmung des Geschehens verzerren: die Beschreibung des Geschehens als eines, das einer Logik von „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ folgen würde. Auch die klare Aufteilung von Unterdrücker und Unterdrückten mit dem Bild von David gegen Goliath lässt sich mit theologischen Mitteln hinterfragen. Und in der Folge zur Rede von Israel als „Kindermörder“ sprechen wir auch über eine Abbildung von Jesus in der Krippe im Palästinensertuch. Was ist dazu aus antisemitismuskritischer Perspektive zu sagen?

Den Podcast gibt es auf allen Plattformen. Das Projekt „Bildstörungen“ der Evangelischen Akademie zu Berlin wird seit 2020 vom Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Felix Klein finanziert.

Ach, wir fallen so gern biblischen Worten in den Arm. Und lamentieren darüber, wie schwer uns das fällt und wie es uns mit dem Text geht. Ist hier gar nicht nötig. Ist ja klar, dass uns der Kamm schwillt, wenn man uns beschimpft. Und so weiter und so fort. Aber wie langweilig ist das doch. Wissen wir alle. Muss nicht noch vom Kanzelrand gekippt werden. Von manchen Kanzelrändern muss leider immer noch gekippt werden, dass das, was da zu lesen steht, nicht eine christliche Korrektur am Judentum ist, sondern Judentum. Feindesliebe gibt es schon in der Hebräischen Bibel, im Ersten Testament, im Alten Testament und nicht erst bei Jesus. Und natürlich auch im rabbinischen Judentum: „Wer ist der Stärkste von allen? Der, der sich selbst unter Kontrolle bringt … der, der seinen Feind zu seinem Freund macht“ (heißt es bei Avot de Rabbi Natan 23, einer midraschartigen byzantinischen Kommentierung von Mischna Avot). Also nicht über biblische Texte lamentieren, sondern mit ihnen Stärke zeigen!